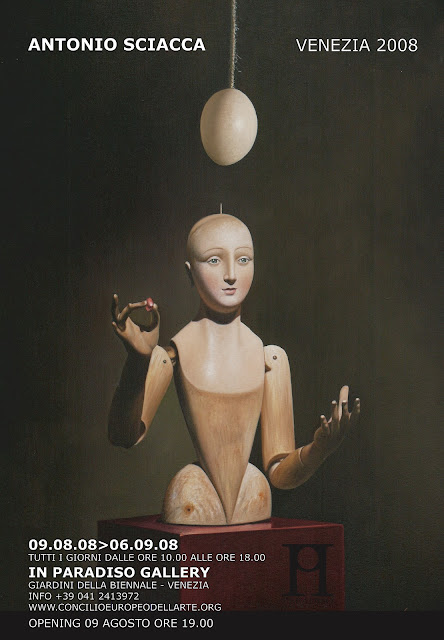

I “Balli Plastici” stanno al teatro come “Metropolis” sta al cinema. Si tratta, infatti, di una delle

prime sperimentazioni di teatro d’avanguardia, basata su un principio semplice

quanto dirompente che sarebbe stato esplorato in quegli anni in Russia, e dalla

Bauhaus e Schlemmer negli anni a venire: “gli

attori sono marionette dai movimenti meccanici e rigidi: personaggi che

richiamano i valori dell’infanzia, del sogno, del magico...”.

Un progetto nato nel 1917-1918 dalla

collaborazione tra il futurista trentino Fortunato Depero e il poeta svizzero Gilbert Clavel, che vide la partecipazione artistica di alcuni dei maggiori musicisti dell’epoca, come Alfredo

Casella, Gerald Tyrwhitt, Francesco Malipiero, e anche Bela Bartók, che firmò con

lo pseudonimo di Chemenov. I Balli Plastici vennero così rappresentati

a Roma nel 1918 e replicati undici volte nel Teatro dei Piccoli in Palazzo Odescalchi, uno spazio asssolutamente inedito, creato dal mago dei burattini Vittorio Podrecca.

L’idea base, nata come

provocazione e follia utopica, si delineò nel 1917, quando, Depero soggiornò con il poeta

svizzero a Capri per studiare le illustrazione del racconto "Un istituto per suicidi". Clavel,

noto a Positano con il soprannome dello scartelluzzo

(il gobbetto), viene così descritto da Depero: "Un signore piccolo, gobbo, con naso rettilineo come uno squadretto, con

denti d'oro e scarpette femminili, dalle risate vitree e nasali. Un uomo di

nervi e volontà, dotato d'una cultura superiore. Professore di storia egizia,

indagatore ed osservatore con sensibilità d'artista, scrittore, amante del

popolo, del verso, della metafisica […]. Compositore di liriche, era anche un

gaudente e un sofferente".

Depero è fortemente attratto

dalla fisicità particolare dell'amico, che diviene sua fonte di ispirazione e

suo punto di riferimento. Clavel, per la corporatura estremamente esile e per

la piccola statura, richiama alla memoria una marionetta: nelle fotografie che

lo ritraggono, il collo appare incassato nelle spalle enfatizzate dalla gobba e

gli abiti si presentano troppo "grandi".

|

| Fortunato Depero |

|

|

|

|

| Gilbert Clavel |

Depero aveva avuto modo di

operare nel teatro, prima con Sergej Diaghilev, che ne visita lo studio assieme

al pittore Michail Fedorovič

Larionov e al coreografo e ballerino Léonide Massine e lo incarica di

realizzare scene e costumi per "Il canto dell'usignolo", su musiche

di Stravinsky, che però non saranno mai realizzati, e poi con Picasso, per i

costumi di "Parade".

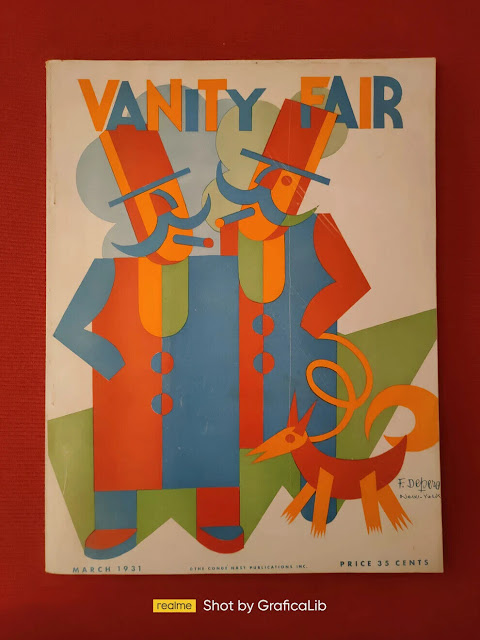

Dopo l'esperienza teatrale Depero

non rientrerà più nella via sperimentale ancora seguita da Balla, ma cambierà

traiettoria rispetto alle formulazioni proposte dalla "Ricostruzione futurista dell'universo".

Sempre durante il soggiorno a

Capri crea i suoi primi "arazzi" futuristi, in realtà mosaici di

stoffe colorate. Sono, questi, il primo esempio della trasmigrazione delle sue

invenzioni teatrali. I suoi automi e pupazzi diverranno, infatti, un leitmotiv,

non solo sulle stoffe ma anche nei suoi dipinti, e tale motivo dominante andrà

a delineare quello che oggi è possibile definire come "stile Depero".

Di questa esperienza

straordinaria, oggi ricostruita e riproposta anche a teatro in allestimenti

filogici, rimangono gli studi preparatori e i bozzetti. Le Ombre, i Pagliacci, i Giganti Baffuti, i Selvaggi, L’Orso Azzurro.

Bozzetti di costumi, schizzi di scenografie, marionette, particolari di scena,

coloratissimi piccoli capolavori nati dalla passione per il teatro e

dall'Intenzione, fuori da ogni regola contemporanea, di scoprire un modo nuovo

di stare sulla scena.

|

| I Baffuti Giganti | | | | | | | | | | | | |

|

| Gli automi da quel momento diventano una cifra stilistica di Depero anche per grafica e pubblicità |

«... Per ottenere un

maggior senso geometrico e di libertà proporzionale nei costumi, nei personaggi

e nei rapporti fra scena e figura, bisognerebbe dimenticare addirittura

l’elemento uomo e sostituirlo con l’automa inventato; cioè con la nuova

marionetta libera nelle proporzioni, di uno stile inventivo e fantasioso, atta

ad offrire un godimento mimico paradossale e a sorpresa…».

(F. Depero)

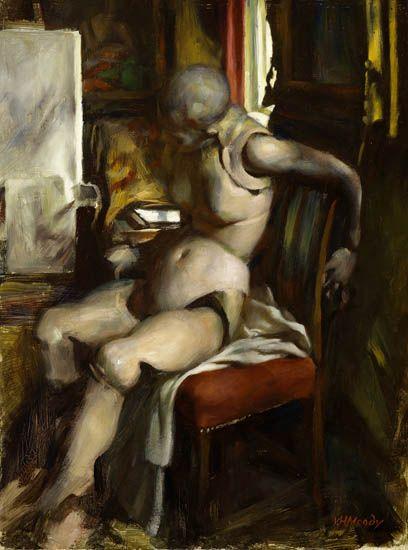

photo Andre Derain - La Femme et le Pantin, vers 1930. Datemi quel manichino!

photo Andre Derain - La Femme et le Pantin, vers 1930. Datemi quel manichino!