Vi ricordate il volto ironico e sofferente di Massimo Troisi che pedala, a

picco sul mare, nel film Il postino?

Gli straordinari autoritratti, molti dei quali inediti per l’Italia, di Dick

Ket sembrano riportarlo alla mente. E ci fanno entrare, in punta di piedi, in

una vita silenziosa, vissuta in pochi metri quadri. Una storia leggera e trasparente come una pelle di cipolla, che mi piace

condividere, prima che voli via.

Dick Ket è stato un pittore e incisore olandese della prima metà del

Novecento noto per le sue nature morte e per gli autoritratti con le “dita a

bacchetta”, conseguenza della sua patologia. Ha prodotto in tutto centoquaranta

dipinti, la maggior parte dei quali negli ultimi dieci anni di vita.

Di questi, quaranta sono autoritratti. E questo, qualcosa vorrà dire.

Cult per chi lo conosce, soprattutto in Olanda, sconosciuto ai più, Dirk Hendrick

Ket nasce nel 1902 a Den Helder, piccolo porto all’estremo nord dei Paesi

Bassi, con un difetto cardiaco grave, probabilmente la tetralogia di Fallot

(detta anche sindrome del bambino blu), all’epoca incurabile, che gli provoca

un insufficiente nutrimento di tessuti e organi. E le dita a mazza di tamburo

o, come dicono i medici, dita ippocratiche.

È gracile, un lungagnone dagli occhi grandi e lucidi, e diviene subito

vittima di bullismo in classe, anche perché, al seguito del padre militare, è

costretto a cambiare frequentemente scuola e città e deve ogni volta lottare

per farsi accettare.

Mentre frequenta il secondo ciclo di studi incontra però due

insegnanti che ne comprendono il talento e lo incoraggiano.

Johan C.

Kerkemeijer, suo insegnante di disegno, gli consiglia di valorizzare il suo

talento artistico e lo indirizza verso le tecniche della pittura a olio. Un

altro suo professore, Henri Adrien Naber, insegnante di chimica e fisica,

teosofo convinto e autore di lavori scientifici nei quali vorrebbe dimostrare

il rapporto tra geometria e misticismo, lo influenza profondamente nella

visione della vita e delle cose.

Le teorie

di Naber lo conducono così a ricercare un parallelismo tra leggi della fisica

ed esistenza. A dare un senso al suo essere malato. Ma anche a pastrocchiare

con gli elementi. E come risultato delle sue azzardate sperimentazioni tecniche, alcune sue

tele, dopo mezzo secolo, non sono ancora completamente asciutte. Dopo gli studi d’arte alla Kunstoefening, l’accademia di Arnhem, tra il 1922 e il 1925, Dick non riesce più a viaggiare. Debilitato dalla stanchezza cronica indotta dalla sua malattia e da crescenti fobie, soprattutto l’agorafobia, finisce così per vivere appartato, con i genitori, a Bennekom, una piccola cittadina proprio al centro dei Paesi Bassi, lontana dal mare davanti al quale è nato. Se cercate su Street View il numero 70 di Prins Bernhardlaan, a Bennekom, vedrete una piccola fortezza di due piani, costruita con un ammirevole stile funzionalista che ancora oggi stride con le casette tradizionali che la circondano. È la dimora che Dick Ket si è progettato e dalla quale, dopo il 1930, non uscirà più.

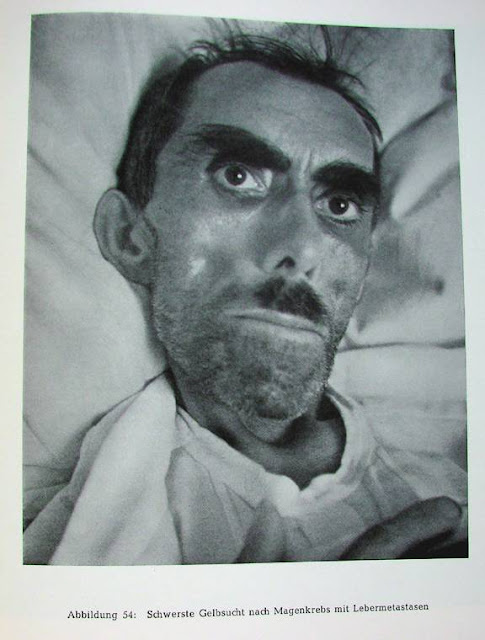

Sarà l’evoluzione del suo volto, nei suoi

autoritratti, a raccontare da questo momento, con spiazzante crudezza, l’avanzamento

progressivo della malattia. Cianosi compresa. Morirà pochi giorni prima di compiere trentotto anni. Perplesso e malinconico, mai

disperato, anche quando si ritrae in un trittico di memorie rinascimentali con

una pezza in testa, occhi gonfi e in mano una ciotola che ha tutta l’aria di

essere maleodorante.

Capace di esprimere nelle lettere – pubblicate postume – umorismo e

autoironia, passione per le arti, per la letteratura, la musica, il cinema, ma

anche per i giochi di parole e l’enigmistica. Perché i geni, a volte, sanno

sorridere, anche nella tragedia.

Ecco il

trucco. Non era necessario per lui dipingere un mare. Se vuoi esplorare il tema

dell’acqua, è sufficiente spiarne la caduta da un rubinetto in una ciotola, il

resto è solo scenografia.

Stessa

cosa per l’umanità. Basta cercare il mondo in te stesso e nelle persone che

fanno parte del tuo pianeta. Come Nel Schilt, la sua ragazza, che spesso

ritrae, e suo padre, che considera il suo migliore amico.

Mentre i primi dipinti esplorano suggestioni postimpressioniste, dal 1929

appare fortemente influenzato dalla Neue Sachlichkeit e quindi dal Magischer Realismus, termine coniato

dal critico d’arte Franz Roh in un celebre saggio del 1925, dove lumeggia una “terza realtà”, sintesi fra mondo concreto e la

dimensione magica dei sogni e delle allucinazioni, movimento che Dick arriverà

a conoscere solo attraverso riproduzioni, ma che sente come suo.

Nonostante

l’isolamento, riesce comunque a esporre. Tra il 1932 e il 1940 sue opere

figurano in mostre collettive di pittura olandese contemporanea, tra Amsterdam,

Eindhoven e L’Aja, ma anche a Bruxelles, Venezia e Parigi. Si è assicurato una

certa notorietà grazie a una mostra personale – la prima e l’ultima, purtroppo

– tenutasi tra il 1933 e il 1934 alla Kunstzaal Van Lier ad Amsterdam, dove la

sua pittura è stata apprezzata, non senza qualche polemica, e diverse opere

sono state vendute.

Le sue meticolose nature morte presentano pochi elementi. Bottiglie, una

ciotola vuota, uova, strumenti musicali, un grappolo d’uva, ritagli di

giornale. Ket propone questi oggetti comuni con tagli angolari, visti ora

dall’alto, ora in scorcio. Piegando la tecnica analitica alla volontà di

comunicare emozioni.

Spesso sono presenti anche citazioni tratte da illustrazioni o dalle

pubblicità del cioccolato Droste disegnate da Cassandre, al secolo Adolphe Jean

Marie Mouron, celebre illustratore e pittore francese di origini ucraine, che

figurano come elemento contemporaneo in uno scenario classico, all’antica. Ma è

nell’interpretazione di se stesso che Dick apre una pagina tra le più toccanti

della pittura. Come nell’Autoritratto del

1932. In una composizione che si diverte a evocare i classici della

ritrattistica del Rinascimento tedesco e italiano, vediamo il suo aspetto

bizzarro e sofferente, contraddistinto dalla strana pigmentazione della pelle e

dalla forma delle dita “a bacchetta”, sintomatiche della malattia, che si

colorano sempre più di grigio-blu. Ha la camicia aperta sul torace, a evocare

il suo problema cardiaco. E stringe con forza il fiore nella brocca, per dire

che la vita non gli sfuggirà senza lottare.

Ha un cavalluccio alle spalle, forse per alludere all’innocenza infantile

del proprio sguardo sul mondo, e lo inserisce anche in altre sue composizioni.

D’altronde, nella bassa parlata fiamminga, ket

significa proprio “cavalluccio”, “ragazzino”. Nell’angolo in basso, a destra,

ha dipinto capovolta la parola “FIN”, quasi a ricordare la morte che incombe.

In una miscela di ironia e tragedia che lo rende, non solo come pittore, una

grande figura del Novecento.

È morto il 15 settembre 1940, nel periodo più buio della guerra.

Mi sarebbe piaciuto averlo come amico.

The Three Bread Rolls, 1933

LA FAMIGLIA. GLI AMORI.

SOLO LUI POTEVA ANDARE SULLA COVER DI OUTSIDERS.

-->

storia di 34 sconosciuti,

dimenticati, inappropriati artisti del ‘900. Un omaggio ai perdenti e alla

creatività dispersa. Una esigenza nata anche per valorizzare il mio lavoro di

creativo, mettendo accanto fotografi e pittori, illustratori e scultori. Storie

da tutto il mondo, che volevo raccontare prima che svanissero. Qualcuno è stato

piegato da difficoltà, guerre, malattie, perseguitati perché ebrei, folli,

omosessuali. Qualcuno ha inseguito l’amore, altri hanno combattuto battaglie

perse in partenza. Perché gli Outsiders sono perdenti per definizione. Non

scelgono mai i luoghi e le date giuste per nascere,

creare, amare, morire. Vivono in mondi paralleli. E hanno sempre l’indirizzo

sbagliato.

Giunti Editore.